Amami Oshima

2024.4/23 [TUE]

23.6°C

Site Concept いきものたちが唄う島

奄美大島・加計呂麻島は鹿児島本土と沖縄本島のほぼ中間の洋上に位置する、亜熱帯性気候の島。

その大部分を占める森林部には多くの生物が生息し、世界に誇る多様性と希少性を併せ持っています。そのことが認められ、2021年には世界自然遺産に登録されました。

この生命がにぎわう豊かな島で暮らす人々は、自然に寄り添い、独自の文化を築いてきました。琉球、薩摩、アメリカと支配者が変わる歴史の波に翻弄されながら育んできたのは、何よりも人と人とのつながりを大切にする心。どこか懐かしいあたたかさを感じさせるこの島で、あなたは何を感じるでしょうか。

ようこそ、奄美大島へ

Visit Amami Oshima and Kakeromajima 出会いたい奄美大島・加計呂麻島

奄美を訪れた際に役立つ情報を、「見どころ」「宿」「食」「遊び」のカテゴリごとに紹介します。

Web Magazine Webマガジン「あまみっけ。」

奄美大島の風景、情景、背景を奄美景(あまみっけ。)として世界中に発信することを目的としたWebマガジン。地域在住フォトライター、住民の方々、奄美大島が大好きな皆さんと”みっけたあまみ”を世界に発信していきたいと思っています。

-

島コト 2018 / 02 / 22

島コト 2018 / 02 / 22Featured Article

あなたも「ブラ奄美!」Vol.1|自然をいかした奄美の宝「大島紬」

街歩きの達人であるタレントのタモリさんが、ブラブラ歩きながら土地の歴史や文化、人の暮らしを探るNHKの人気番組「ブラタモリ」。その「ブラタモリ」が2017年に奄美大島にやってきました。2017年3月~4月に番組異例の3回に渡って放送された「ブラタモリ」では、地元シマッチュ(島人)も知らなかったような、奄美大島の根幹とも言えるディープな文化・歴史・自然が紹介され、多くの発見がありました。番組のナビゲ

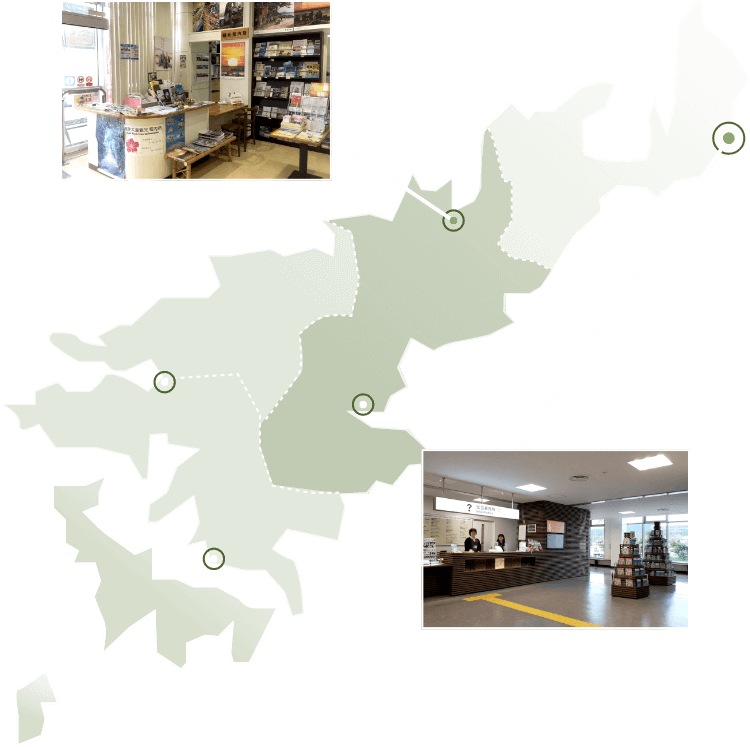

Tourist Information Center 観光案内所

奄美大島・加計呂麻島には5つの観光案内所があります。

事前の旅の相談や旅行中の困りごとについてもいつでもお立ち寄りください。